(歷任)慈惠院長 (歷任)慈惠院長

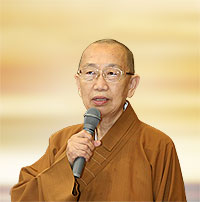

●佛國森林裡的築夢家∼慈惠法師

慈惠法師素有「佛教界才女」美稱,是日本大谷大學文學碩士,佛光山教育院院長亦是勝鬘書院院長。

六月炙熱的日照燒烤著大地,翁鬱蒼翠竹林的佛光山,勝鬘書院二十一位同參們,帶著善財五十參的參學心情回國了!自從二十年前離開慈航托兒所後,我未再接近佛光山上的法師,但這次因緣具合的就讀勝鬘書院,而再次見到勝鬘書院院長~慈惠法師。再次見到單純中帶有熱情、認真且具專業素養的慈惠法師,讓我很快撤除界限,傾聽慈惠法師如何將修行帶入遊學而成立青年婦女的生命加油站∼勝鬘書院的緣起,也隨同進入她細心搭築佛國森林的築夢時光隧道裡。

慈惠法師為佛光山的佛教教育定策定向,佛光山的發展過程中許多重大工程都有她的足跡。帶著眼鏡,眼角邊的細紋不經意的透露了年紀,但卻沒有掩蓋她眼中散發出來那種對於生命和社會的愛與熱情。她面色紅潤,聲如洪鐘,她曾是幼教工作者,讓我倍感親切,因為我也是一個幼教工作者。不同於不茍言笑的傳統弘法者,她侃侃而談,完全的打開自己去接受、認識這個世界,聽她說話,感覺的到滿滿的熱情,時而發出爽朗的笑聲。她懷抱著貢獻自己的理想,毅然地決定出家,我相信她喜歡台灣這塊土地,想為它做些什麼!她看事情看得很仔細,像師父帶著小徒弟一樣,將專業知識傳授給四周的人。慈惠法師隨和、平易近人,深受信眾超人氣的愛戴,我更相信應該與她小時候成長於純樸的宜蘭和虔誠佛教徒的父親有關。

她對於佛光山的未來發展又有怎麼樣的想像呢?從她的談話中,瞭解到她在管理指揮和實際執行兩者之間的抉擇,每一次佛光山的教育發展,她都要再一次的面對全然不同的挑戰,僅管資金有限,她能整合資金不浪費,都能用在刀口上,永續經營佛國森林的世界。在慈惠法師的精心策劃下,勝鬘書院的行腳參學,為了追尋真理而走訪善知識將會更落實。四十多年來,慈惠法師跟隨星雲大師的弘法大業,一生奉獻在教育與學術領域裡,相信她必將成為佛國裡完成佛教藍圖與願景的最大築夢家! |